ごあいさつ

東北硅砂株式会社は1971年(昭和46年)、東洋ガラス株式会社100%出資によりガラスびん製造用原料である硅砂製造工場として設立されました。そして、天然硅砂の特性を生かし建材、鋳物用の砂として乾燥硅砂を製造してまいりました。環境問題にも対応すべく2009年(平成21年)には環境経営システム「エコアクション21」の認証を取得しております。持続可能な環境活動として、特に省エネに経営資源を集中させて改善に取り組んでおります。

私達は、資源が乏しい日本にとって数少ない国産資源である硅砂を有効に利用して社会に貢献すると共に、事業活動を通して社員が自主的に考え、失敗を恐れず行動する人間に成長できる職場環境を構築することが当社の使命であると考えております。

Photo by ayako aoki

当社は山形県北東部の大石田町次年子地区に鉱山を有しております。この鉱山で露天階段掘にて原鉱砂を採掘し、それを選鉱工場まで運搬し、工場にて水洗分離し、中間製品としてガラスびん製造用砂を製造しております。また、この中間製品を乾燥させフルイ分け分級し、利用用途に合わせ細かい粒度から粗い粒度までの各種乾燥硅砂も製造しております。

当社の天然硅砂は品質・粒度が安定しており、色が灰白色で形状が楕円形のため流動性が良いという特徴があり、ガラス用原料を初め、建材用、鋳物用、人工芝充填砂、流動焼却炉砂、緩速濾過用砂等、いろいろな用途で幅広くご利用いただいております。化学的・物理的に安定した品質で安心してご使用いただける天然硅砂でございます。是非ともご利用くださいますようよろしくお願い申し上げます。

東北硅砂株式会社

代表取締役社長 平林 賢次

会社概要

| 会社名 | 東北硅砂株式会社 |

| 設立 | 1971年(昭和46年) |

| 資本金 | 1,500万円 東洋ガラス(株) 100%出資 東洋ガラス株式会社の親会社は、東洋製罐グループホールディングス株式会社〔東証1部:5901〕 |

| 事業内容 | 硅砂・粘土の製造販売 |

| 納品先 | 東洋ガラス、柏洋硝子、野崎硝子他、 製造業、建設業、製紙業、鋳物業、電力業など |

| 取引銀行 | 山形銀行、三井住友銀行 |

工場・事務所

山形県北村山郡大石田町大浦字中ヶ袋26

Tel.0237-35-3626 Fax.0237-35-3637

保有施設

水洗工場

| 敷地面積 | 25,277㎡ |

| 建物面積 | 4,003㎡ |

| 生産能力 | ガラス用硅砂 5,000t/月 鋳物、建材用硅砂 6,000t/月 |

乾燥工場

| 建物面積 | 1,420㎡ |

貯蔵場

| 原鉱ストックヤード | 最大 60,000t |

| 中間砂ストックヤード | 最大 8,000t |

| 保管マス | 20基 |

試験室

| 分析機器 | 粒度計、高熱乾燥機、粉砕機、撹拌機、pH計、電気伝導度計、水分計、透視計、他 |

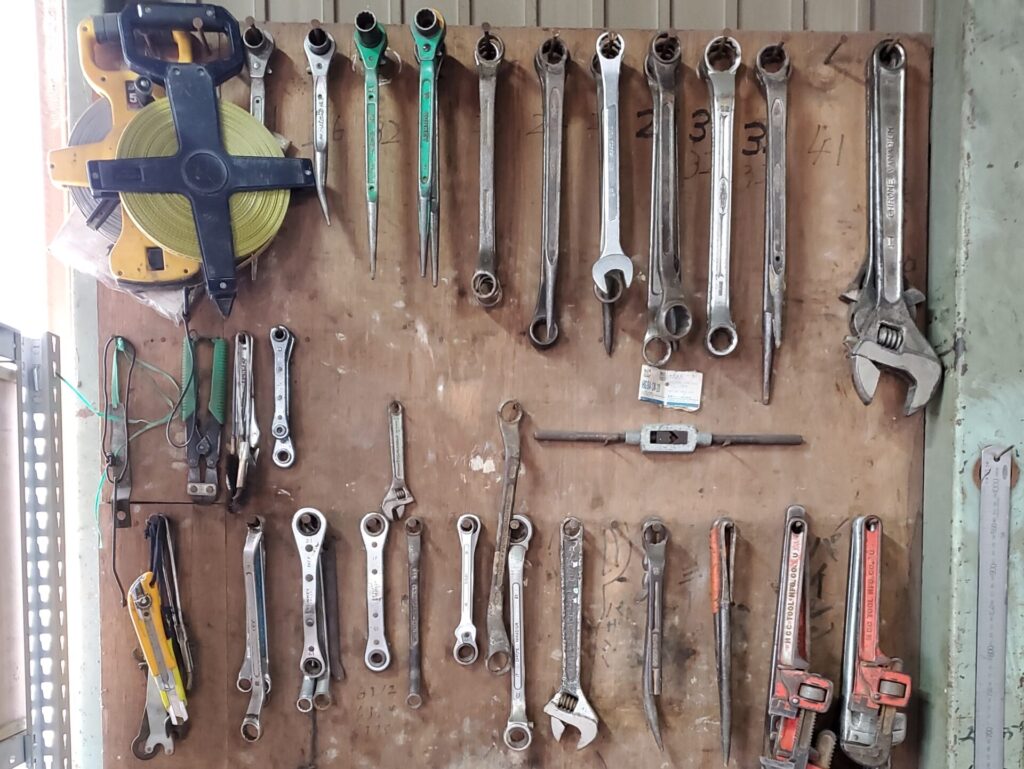

工作室

| 日常的なメンテナンスから、設備のトラブル、非常時対応を社内で行います。 |

採掘場

| 鉱区 | 山形採登810号区他 |

| 鉱区面積 | 4,170,000㎡ |

| 埋蔵量 | 約8,500,000t(推定) |

| 採掘法 | 露天階段堀 |

沿革

| 1971年 | 昭和46年 | 東洋ガラス株式会社の100%子会社として資本金1,500万円で共立興業株式会社を設立 |

| 1975年 | 昭和50年 | 大石田選鉱場の設備が完成し、ガラス用硅砂と鋳物用乾燥硅砂の生産開始 |

| 1984年 | 昭和59年 | 東北硅砂株式会社と商号変更 |

| 大浦捨石たい積場工事完成 | ||

| 1993年 | 平成5年 | 大石田選鉱場の設備更新工事完成し、生産開始 |

| 1999年 | 平成11年 | 大浦捨石たい積場増設工事完成 |

| 2002年 | 平成14年 | ガラス用硅砂倉庫完成 |

| 2007年 | 平成19年 | 乾燥用中間硅砂倉庫完成 |

| 2009年 | 平成21年 | 環境マネジメントシステム「エコアクション21」認証取得、以降継続認証 |

| 2011年 | 平成23年 | 硅砂保管マスの増設 |

| 2013年 | 平成25年 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社設立により、親会社の東洋ガラスと共に同社のグループ会社となる |

| 2023年 | 令和5年 | 乾燥工場6号サイロ増設 |

| 2024年 | 令和6年 | 捨石たい積場増床 |

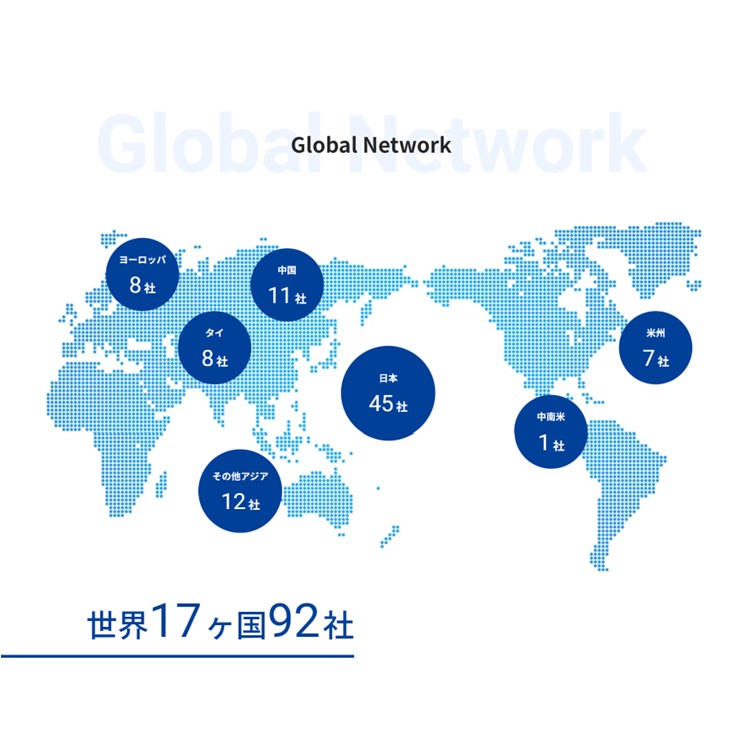

東北硅砂は親会社である東洋ガラスのグループの一員であり、現在は東洋製罐グループホールディングス株式会社のグループ会社となっています。東洋製罐グループホールディングスは、金属、ガラス、プラスチック、紙などの素材を活かした多様な包装容器を製造しているグローバルカンパニーです。

東洋製罐グループホールディングスは、世界中のあらゆる人びとを安心・安全・豊かさでつつむ「くらしのプラットフォーム」の実現を目指します。

東北硅砂はこのグローバルカンパニーの一員として、グループが定める企業行動憲章・企業行動規準に則り、高い倫理観をもって社会的責任を果たしていきます。東洋製罐グループ企業行動憲章/企業行動規準

コーポレートガバナンス

当社は人と人のつながりを大切にしていきたいと考えています。お客様をはじめステークホルダーの皆様、地域の皆様の信頼を強くするために、透明性の高い経営を目指します。また、従業員が安心して働ける環境を整え、ともに企業価値を高め合える組織を目指します。

環境への取り組み

鉱山を保有・運営する立場から環境保護の重要性を肌で感じながら、その責務として積極的に環境保全活動を推進しています。

- 環境マネジメントシステム

当社は環境活動への取り組みの一つの形として、〔エコアクション21〕を2009年から継続して承認を受けています。エコアクション21は、環境省が策定する環境マネジメントシステムです。

詳細はこちら

安全への取り組み

鉱山も工場も重機や大型設備があり、一つの誤りが大きな事故に直結します。そして人間はどんなに注意をしていても思わぬエラーを起こしてしまうものです。事故が起きない保証はないからこそ、事故になる前に危険を察知できるようになることを目指し安全活動に取り組んでいます。

- 安全パトロール

鉱山エリアと工場エリアを毎月定期見回りを行い、危険のタネを見つけています。 - 危険箇所の全員調査

工場に携わる全スタッフが普段の気づきをリストアップ・数値化し、危険度を共有します。 - 安全保安委員会

1年任期で選出された各部署のスタッフと上長が、日頃の問題や小さな気づきにも対策を話し合う場を設けています。 - リスクアセスメント

対策後の効果や改善を確認し、危険の解消や次の危険を生まないようPDCAで管理しています。 - 全国鉱業事故の周知と対策

経済産業省の鉱山統括部署から通達される同業事故を社内に周知、当社の立場での対策を話し合います。

情報セキュリティ

- 情報セキュリティハンドブック

情報セキュリティの基本ルールを、当社の規模に合わせてまとめてた冊子を作成し、当社従業員に周知・配布しています。業務上、情報機器に触れない場面も多いですが、機器の取扱い以前に情報をみだりに漏らさないという基本意識を持ち、モラルを根底としたコンプライアンスの一環として取り組んでいます。

次に読まれているページ: